儿童食物过敏:家长必须知道的防护指南

郑玲玲(化名)的妈妈近期有些苦恼和焦虑:1岁多的玲玲近几个月总是出现皮疹,偶尔还有些鼻塞、流涕。本来半岁之后,玲玲就开始由纯母乳喂养改为奶粉,同时增加辅食,比如米粉、稀粥等,偶尔也会加一点新鲜水果,比如草莓、桃子等。可是玲玲进食奶粉一段时间后出现腹泻,食用水果(汁)后总是出现口周皮疹甚至水肿,吓得玲玲妈妈再也不敢喂水果给玲玲,奶粉也在考虑停掉。但是,每个妈妈都希望孩子吃好、喝好,不愿意因为饮食不当,导致孩子营养不良,玲玲妈妈也是如此。所以,近期玲玲妈妈带孩子来到我院门诊,找相关专家就诊。我们详细询问病史,给玲玲妈妈专业的诊治建议,具体见如下的防护指南:

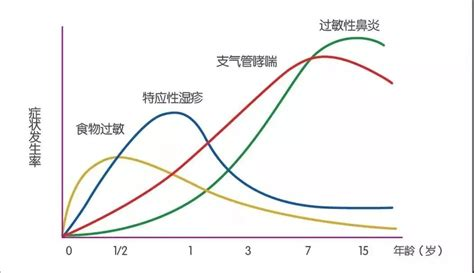

近年来,中国儿童食物过敏的发病率呈现上升趋势,据中国疾控中心英文周报(CCDC Weekly)发布的研究显示,6-11岁儿童食物过敏发生率(6.15%)显著高于成人(2.9%),而4-17岁儿童的食物过敏患病率最高,高达10%。有研究显示,2岁以下儿童经食物激发试验确诊的食物过敏检出率从1999年的3.5%上升到2009年的7.7%。从年龄分布来看:随着年龄增长,患病率明显下降。但我国存在食物过敏诊断过度和不足的问题,尤其是牛奶过敏。许多没有食物过敏的人检测食物特异性IgG结果阳性(如食物不耐受检测),仅根据此项结果诊断食物过敏会造成不必要的避食,并导致儿童健康损害。

常见的八大类食物过敏原,有鸡蛋,牛奶,坚果,花生,黄 豆,小 麦 ,鱼,贝壳类海产品 ,可引发90%以上的过敏反应。常见临床症状包括:

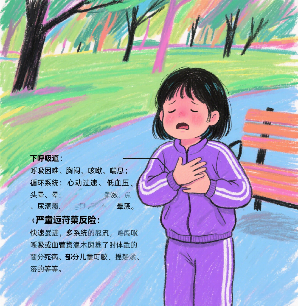

1.皮肤:风团、弥漫性瘙痒、面部潮红、血管性水肿、特应性皮炎;

2.胃肠道:口腔瘙痒、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便血;

3.上呼吸道:打喷嚏、鼻漏、充血、鼻痒和/或眼痒、结膜充血、流泪、喉梗阻;

4.下呼吸道:呼吸困难、胸闷、咳嗽、喘息;

5.循环系统:心动过速、低血压、头晕、晕厥、尿失禁;

6.严重过敏反应:快速进展,多系统受累,呼吸或心血管损害会导致休克和死亡。

总之,食物过敏的症状有轻有重, 可单独影响一个系统,也可在多个系统同时出现。部分患儿出现贫血、发育落后等。不过,有部分牛奶、鸡蛋、大豆、小麦等过敏等患儿,随着年龄增长会出现一定程度的耐受,甚至完全耐受;花生、坚果类过敏往往持续到成人。

目前常用于诊断食物过敏的临床检验包括皮肤点刺试验(SPT)、特异性IgE检测、口服食物激发试验等。SPT操作方法简单, 灵敏度高, 成本低,目前推荐采用新鲜蔬菜和水果进行。它可以明显提高皮肤过敏原点刺的灵敏度,优于血清特异性IgE检测,可以提高皮肤点刺的诊断价值。

口服食物激发试验(OFC)是诊断食物过敏最可靠的检查。但目前我国各医疗机构未普遍开展,且有发生严重过敏反应风险,因此需要充分告知患者OFC的必要性及相关风险,且需要在有医疗抢救设备的医疗机构由专业人员进行。一般情况下,如果有过敏病史,且高度怀疑某种食物,可行过敏原检查,同时规避该种食物2周以上,如果症状明显改善,可再次加入该食物或行口服食物激发试验,过敏症状再次出现或激发试验阳性,则明确食物过敏。建议继续进行饮食规避、营养替代,每3-6月来医院作评估。

需要重视的是食物过敏儿童随年龄增长可能会出现哮喘、过敏性鼻炎等其他过敏性疾病。因此,积极防治食物过敏,对于减少其他过敏性疾病的发生有一定意义。

食物过敏的防治措施:

1. 合理避食是主要治疗方法,母乳喂养婴儿的母亲需有针对性避食。食物过敏患儿母亲正常饮食并进行母乳喂养,部分患儿不出现过敏症状。母乳喂养的食物过敏儿童,母亲回避过敏食物2至4周,如症状明显改善,母亲可逐渐引入患儿过敏食物。

2. 长期饮食回避的患儿应接受营养咨询,在专科医师指导下进行饮食替代并定期监测生长情况。

3. 食物过敏可引起严重过敏反应时,更需要严格忌食。一旦明确了食物过敏的诱因,为防止严重过敏反应再次发生,应采取以下措施:

①避食过敏食物和容易发生交叉过敏的食物,包括用这些食材制作的各种加工食品;②在食用前,请务必仔细阅读食品包装上的配料表,确保不含致敏成分;同时,避免患儿接受他人分享的食品,尽量减少外出就餐,如果必须外出就餐,应提前告知餐厅患儿需忌口的具体食材。③对于托幼儿童或入学的患儿,家长应明确告知教育机构患儿过敏的食物;④患儿在使用可能含有食物过敏原的洗护用品之前,需仔细阅读产品成分表。⑤有牛奶相关食物严重过敏反应的儿童如因接种疫苗或疾病治疗应用需密切监护。有条件的,可随身携带肾上腺素笔用于急救。

4.目前尚无成熟的食物过敏原特异性免疫治疗方案,处于临床研究中。

5.对于食物过敏患儿可以进行正常疫苗接种,但应注意以下几点:①鸡蛋过敏:建议正常接种流感疫苗和麻腮风疫苗;②牛奶过敏:建议正常接种疫苗,但对于既往出现过牛奶严重过敏反应或者牛奶 sIgE 水平很高时,接种后需要密切观察,警惕疫苗诱发过敏反应;③明胶蛋白过敏:建议首选不含明胶的疫苗。接种前可以与医生沟通,避免严重过敏反应。

参考文献:

[1]. 赵京, 中国儿童食物过敏现况. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2019. 13(4): 第271-275页.

[2]. 周薇等, 中国儿童食物过敏循证指南. 中华实用儿科临床杂志, 2022. 37(8): 第572-583页.

[3]. 田春雨, 熊实秋与刘传合, 日本食物过敏指南(2020)解读. 中华实用儿科临床杂志, 2022. 37(9): 第660-664页.