小胖墩有“隐形营养不良”?--全面破解儿童肥胖危机

一、儿童肥胖现状:从“福气”到“负担”

“胖娃娃”曾被视为健康有福气的象征,但在今天,它正演变为严峻的公共卫生问题。根据世界卫生组织(WHO)2023年数据,全球5至19岁儿童青少年肥胖率已从1975年的4%上升到18%以上。在中国,《中国儿童肥胖报告(2022)》显示,6至17岁儿童超重率达26.5%,肥胖率为12.5%,且呈现出低龄化、城市化、性别差异(男童高于女童)等趋势。

特别是在疫情后的居家时期,儿童体育活动时间锐减,线上学习时间延长,进食频率增高,肥胖问题出现阶段性爆发。数据显示,2020年中国城市学龄儿童体重超标比2019年增加了近4个百分点。

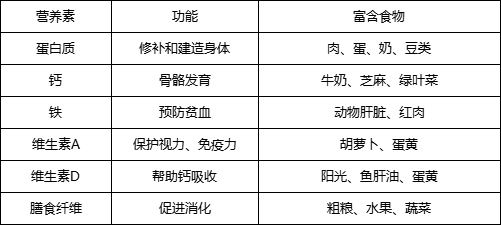

很多人认为孩子吃得多就是健康,长得壮就是棒。其实不然。营养讲究的是吃得对,而不是吃得多。根据《2022年中国居民营养与慢性病状况报告》,我国6至17岁儿童青少年的超重肥胖率已超过26%,而且还在逐年上升。这意味着,每四个孩子里就有一个“小胖墩”!很多“小胖墩”是“营养过剩”,但别忘了,还有很多孩子存在“隐性营养不良”——吃得热量多,关键营养素却严重缺乏。

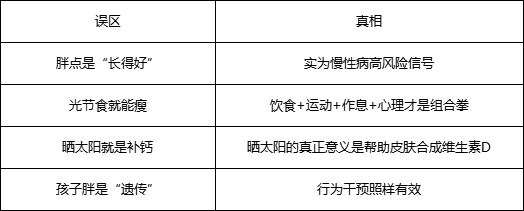

肥胖不仅是“体型问题”,更是2型糖尿病、脂肪肝、心血管疾病甚至心理问题的“导火索”。然而,许多家长对儿童肥胖的认知仍停留在表层,甚至因误区而延误干预良机。

二、什么是儿童肥胖?

1. BMI与儿童肥胖的判断标准

儿童肥胖的诊断通常依据身体质量指数(BMI,体重/身高²),但不同于成人,儿童BMI判断需参照年龄和性别特异的生长曲线。在中国,国家卫健委发布的《7岁以下儿童生长标准》和《7~18岁学生体质健康标准》作为判断依据。

超重:BMI在同龄同性别儿童的85–95百分位之间;

肥胖:BMI≥95百分位。

区分生理性肥胖与病理性胖肥胖

婴儿期、青春期阶段的“生长性肥胖”应区别于持续性、病理性肥胖。若伴随高血压、血脂异常、胰岛素抵抗等代谢指标异常,即需医学干预。

三、肥胖的成因:不是“吃多点”那么简单

1. 能量摄入>能量消耗

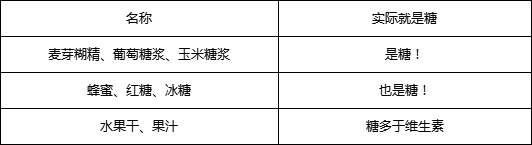

孩子肥胖的最直观原因是热量摄入过多且消耗不足。高热量、高糖、高脂的“空能量食品”如薯片、奶茶、炸鸡成为“童年标配”,却缺乏膳食纤维、维生素等必要营养。

调查显示,城市儿童每天平均摄入添加糖超过50克,而世界卫生组织建议儿童每天添加糖不超过25克!糖吃多了,不光长胖,还会引发龋齿、注意力下降、甚至情绪波动。

2. 久坐与缺乏运动

数据显示,超过70%的中国城市儿童每日坐着时间超过8小时,而体育活动(中等强度以上)少于1小时,远低于WHO建议标准。

3. 睡眠不足

短睡眠时间(<9小时)与肥胖风险增加有关。睡眠不足影响瘦素和饥饿素分泌,使孩子更容易感到饥饿。

4. 家庭与社会因素

肥胖具有“家庭聚集性”,父母肥胖、喂养方式不当、过度溺爱、缺乏营养教育均是重要诱因。学业压力、缺乏课间活动时间、校园垃圾食品泛滥,也让孩子“动不动就胖”。

5. 维生素D缺乏:一个被忽视的风险因子

近年来多项研究发现,维生素D缺乏与儿童肥胖高度相关。维生素D不仅参与钙代谢,还与脂肪细胞功能、胰岛素敏感性、炎症反应等密切相关。

2023年《Journal of Pediatric Endocrinology》刊文指出,血清25(OH)D水平低于20ng/mL的儿童,其肥胖风险增加了36%。维生素D缺乏还会影响瘦素与脂联素等调控食欲的激素。

四、肥胖带来的“隐形负担”

儿童期肥胖不仅使脂肪细胞变大,还会增加脂肪细胞的数量,而这些多出来的脂肪细胞在成年后很难减少。一旦脂肪细胞数量增多,成年后即使减肥(脂肪细胞体积缩小),这些脂肪细胞仍然强烈“渴望”储存脂肪,导致反复发胖。一项汇总的荟萃分析发现,肥胖的儿童和青少年成年后肥胖的可能性是非肥胖儿童和青少年的五倍左右,并且大约80%的肥胖青少年在成年后仍会肥胖。所以,“长大就会瘦”是一种不符合现实的侥幸心理。那些看似可爱的"藕节臂"和"米其林肚子",可能是儿童肥胖发出的早期健康警示,盲目等待“自然瘦”可能错过关键干预期,影响孩子一生的健康。

1. 健康危害

代谢综合征:儿童肥胖是2型糖尿病、高血脂、高血压的前期表现。

非酒精性脂肪肝:国内报告显示,肥胖儿童中30%以上有脂肪肝倾向。

性早熟与生长障碍:肥胖可能加快骨龄进展,反而导致身高受限。

维生素D缺乏并发症:包括骨密度降低、佝偻病、肌肉无力、免疫功能下降。

呼吸系统疾病:打鼾、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征在肥胖儿童中更常见。

2. 心理与社交影响

肥胖儿童常面临自卑、社交退缩、校园欺凌问题。一项涉及8个国家的研究显示,肥胖青少年的抑郁风险较同龄人高1.6倍。

3. 长期经济与社会负担

超重儿童更可能成为成年肥胖者,导致劳动效率降低、疾病负担加重。预计2050年,肥胖相关疾病将使全球医疗系统承担额外2.6万亿美元负担。

五、科学干预与预防策略

1. 均衡膳食结构

三餐规律:不跳餐、不暴食,早餐应含蛋白质、复合碳水;

减少添加糖:如含糖饮料、蛋糕、甜点;

多吃蔬果与全谷物:提升饱腹感、摄入膳食纤维;

适量优质蛋白:如鸡蛋、奶制品、鱼肉;

摄入足量维生素D:可通过深海鱼类、鸡蛋、牛奶、强化食品等摄入。

2. 增加运动时间与强度

每天至少60分钟的中等或高强度有氧运动;

减少屏幕时间:控制在每日≤2小时;

家校联动:家长以身作则,学校设置早操、课间操、体育课;

引导兴趣培养:舞蹈、球类、跳绳等均是良好的运动方式;

户外运动助维D合成:阳光照射皮肤是维生素D的重要来源,每日20分钟户外活动可显著改善维生素D水平。

3. 健康睡眠管理

学龄前儿童每日睡眠≥10小时;

小学生≥9小时,初中生≥8小时;

睡前不玩电子设备,创造安静、昏暗、舒适的睡眠环境。

4. 补充维生素D:关键一步

推荐剂量:中华医学会儿科分会建议儿童每日摄入维生素D 400–800 IU,肥胖或高风险儿童可在医师指导下补充至1000–2000 IU;

剂型选择:滴剂、软胶囊、强化奶均可;

监测血清25(OH)D:维持在30–50ng/mL较为理想。

5. 心理健康支持

鼓励积极表达,不将肥胖与“懒惰”、“不自律”划等号;

若有严重焦虑、自卑或饮食障碍倾向,及时求助心理医生。

六、国家与全球的应对措施

1. 国家政策支持

《“健康中国2023”规划纲要》明确将儿童肥胖防控纳入国家行动;

教育部推进“每天一小时校园体育活动”;

多地推行“学生营养改善计划”,提升校园营养供餐质量。

2. 国际经验借鉴

日本实施“学校健康指导员”制度,专人管理学生体重与营养状况;

英国征收“含糖饮料税”,收益用于青少年运动项目;

新加坡推行“健康饮食认证计划”,校园小卖部必须80%为健康食品。

七、数字化与人工智能的新尝试

儿童体重管理APP:记录每日饮食、步数、睡眠等;

AI膳食推荐系统:通过摄像头识别食物热量,优化配餐;

虚拟运动教练:VR设备辅助进行趣味性体育活动;

大数据追踪与精准干预:实现个性化肥胖干预策略。

八、家庭是防控肥胖的“第一道防线”

在补充维生素D方面,家长还应:

定期带孩子户外晒太阳;

为儿童选择含维生素D的奶制品或强化食品;

每年检查一次维生素D水平,避免“隐性缺乏”。

九、常见误区大揭秘

十、结语:健康不是“瘦”而是“合适”

儿童肥胖不是孩子的问题,而是家庭、社会、文化和环境综合影响的结果。我们要从营养、运动、心理、教育和政策等多维度入手,合力构筑起孩子健康成长的防护网。其中,维生素D不仅是骨骼的守护者,更是抗肥胖战役中的隐形英雄。

愿每一个“小胖墩”都能在科学的指引下,轻盈地奔跑在阳光下,健康、自信地长大。

参考文献:

1. 世界卫生组织. Obesity and overweight. WHO Fact Sheets. 2023.

2. 中国疾病预防控制中心. 中国儿童肥胖报告(2022).

3. The Lancet. Global trends in child overweight and obesity. 2022.

4. 国家卫健委. 儿童青少年体质健康标准解读(2021).

5. 中华预防医学会. 儿童肥胖干预临床实践指南(2023版).

6. 中国营养学会. 平衡膳食指南(2022).

7. UNICEF, WHO. Taking Action on Childhood Obesity. 2022.

8. 教育部体育卫生与艺术教育司. 学校健康教育指南(2024年).

9. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007;357:266–281.

10. Zhang HQ, et al. Vitamin D deficiency and obesity in school-age children: a cross-sectional study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2023.

11. 中华医学会儿科学分会. 儿童维生素D补充指南(2023版).

12. 国家卫健委. 中国居民膳食营养素参考摄入量(DRIs)2023.