沉默的胃部杀手:幽门螺旋杆菌感染的科学防控指南

全球约半数人口胃部寄生着一种特殊微生物——幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori,简称Hp),在亚洲地区感染率甚至更高。这种螺旋形细菌能在胃部强酸环境中存活,悄无声息地引发胃炎、胃溃疡,甚至将感染者推向胃癌的深渊。

一、胃内破坏者的多重危害

线粒体攻击者:最新研究发现,幽门螺旋杆菌能深度破坏胃细胞功能。它通过介导线粒体氧化应激、改变线粒体动力学和诱发线粒体自噬等途径,损害细胞能量工厂,导致遗传不稳定性。线粒体DNA损伤成为感染相关致病性的关键环节。

癌变催化剂:世界卫生组织早已将幽门螺旋杆菌列为Ⅰ类生物致癌物。其分泌的细胞毒素(如CagA蛋白)持续刺激胃黏膜,引发慢性炎症,在长期的损伤-修复循环中,胃黏膜细胞可能逐步走向癌变。研究表明感染者发生胃癌的风险比未感染者高出数倍。

营养掠夺者:感染可削弱胃的消化功能,干扰维生素B12吸收,导致贫血风险增加,同时影响铁、钙等矿物质吸收。儿童感染者甚至可能出现生长发育迟缓。

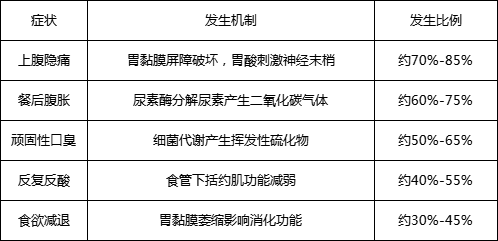

表1:幽门螺旋杆菌感染的主要症状及机制

二、餐桌上的传播网络

在台湾等饮食环境相对清洁的地区,幽门螺旋杆菌感染仍居高不下,“共食文化”成为主要推手。

口-口传播是最主要途径:

- 共用餐具、筷子、汤匙

- 共饮饮料、共享碗汤

- 亲子喂食(嚼碎食物后喂孩子)

- 接触受污染的牙刷或口腔分泌物

粪-口传播同样不可忽视:

- 感染者便后未彻底洗手

- 污染水源或食物

- 公厕环境交叉感染

较少见的还有胃口传播(接触呕吐物)和医源性传播(医疗检查过程中的交叉感染)。

三、识别感染的警示信号

感染初期常无症状,随时间推移逐渐显现:

- 剑突下隐痛(空腹加重,餐后缓解)

- 持续腹胀(尤其进食后饱胀感明显)

- 口腔异味(挥发性硫化物所致,刷牙难消除)

- 反酸烧心(平卧时加重,可能引发食管炎)

- 食欲减退和早饱感

诊断技术包括:

- 尿素呼气试验(无创首选,准确性高):尿素呼气试验(UBT)是临床最受推荐的非侵入性Hp感染诊断方法(柠檬酸是UBT制剂的重要组成部分)

- 胃镜检查(可同时取活检评估黏膜损伤):对于行胃镜检查的患者,快速尿素酶试验(RUT)可作为HP快速检测方法

- 粪便抗原检测(适合儿童和老人)

- 血清学检测(仅提示曾感染,不能区分现症)

除血清学试验、分子生物学检测方法外,使用其他方法检测Hp前必须停用PPI、P-CAB至少2周,铋剂、抗生素(包括具有抗菌作用的中药)至少4周。

四、治疗与耐药性挑战

标准四联疗法是当前主要治疗方案:

- 质子泵抑制剂(如奥美拉唑,抑制胃酸分泌)

- 铋剂(保护胃黏膜)

- 两种抗生素(常用阿莫西林+克拉霉素)

需严格完成”10-14天”疗程,不可自行停药。

耐药性问题日益严峻,促使科学家探索新方向:

- 丹参活性成分:丹参酮IIA和丹酚酸B能破坏幽门螺旋杆菌生物膜,抑制脲酶活性,下调CagA毒力基因表达,且与抗生素无交叉耐药性

- 益生菌辅助:特定菌株可平衡肠道菌群,降低治疗副作用,提高根除率

- 菌群靶向疗法:丹参通过调节胆汁酸代谢通路FXR/TGR5,优化菌群环境,形成“中药-菌群-病原体”三级调控网络

一项临床研究显示,丹参与标准三联疗法联用可将幽门螺旋杆菌根除率从72%提升至89%,同时腹泻等副作用发生率降低40%。

五、根除后的风险与预防新策略

根除治疗成功并非终点。最新表观遗传学研究揭示:

幽门螺杆菌根除后,胃黏膜仍可能遗留DNA甲基化异常——CpG岛高甲基化和非CpG岛区低甲基化并存。这种“甲基化双相异常”如同表观遗传平衡被打破,可能持续驱动胃癌发生。

因此,即使成功根除:

- 停药4周后需复查确认清除效果

- 高风险个体(如已有萎缩性胃炎)应定期胃镜随访

- 家庭成员同步筛查,避免交叉再感染

六、守护胃部的日常防线

预防感染比治疗更重要:

- 餐具隔离:实行分餐制,每人专用碗筷;定期煮沸消毒(15-20分钟)或使用消毒柜

- 口腔防护:牙刷专人专用,3-4月更换;饭后漱口;定期牙科检查

- 饮食调整:

- 多食:维C水果(抑菌)、十字花科蔬菜(胃保护素)、益生菌食物(平衡菌群)、高纤食物(促排空)

- 少食:过油过辣食物、高糖食品、加工肉品(亚硝酸盐负担)

- 家庭联防:感染者治疗期间个人物品隔离;全家共同践行“公筷母匙”

欧洲大型研究GISTAR已在拉脱维亚等地展开,覆盖超11,000名参与者,探索通过幽门螺旋杆菌筛查和治疗预防胃癌的新路径。

幽门螺旋杆菌虽小,却在全球一半人口的胃中留下足迹。它提醒我们:健康始于餐桌,成于习惯。当公筷母匙成为日常,当分餐制不再尴尬,当口腔卫生上升到家庭防护,这种“胃”生习惯的养成,终将为人类构建起抵御幽门螺旋杆菌的坚固长城。而医学的进步,正让曾经不可战胜的细菌敌人,逐渐走向可防可控的未来。

参考文献:

《2024IHPWG共识:成人幽门螺杆菌感染的诊断与治疗指南》

《2022中国幽门螺杆菌感染治疗指南》

《幽门螺杆菌感染的处理:Maastricht Ⅵ/Florence共识报告》

中国广西人群流行病学研究(2025)

幽门螺杆菌致线粒体功能障碍机制(协和医学,2025)

亚太地区临床报道(张医师分析,2025)

胃癌微环境单细胞研究(Zhou团队,2025)