萎缩性胃炎+肠化=胃癌?——是您的胃在警示,但还没到“世界末日”!

门诊经常有患者,拿着胃镜及病理报告紧张的询问,“医生,我的胃萎缩、肠化是什么意思?,网上说这是癌前病变,我会不会得胃癌?要手术吗?”

事实上,我们的胃比想象中更坚强。今天,让我们拨开迷雾,看清“萎缩性胃炎、肠化生”这个“吓人”诊断背后的真相。

萎缩性胃炎和肠化生的本质是什么?

萎缩性胃炎是胃黏膜的“水土流失”:胃黏膜逐渐变薄,腺体数量减少;胃酸和消化酶分泌能力下降;消化功能逐渐减弱。

肠上皮化生(肠化)则是胃的“无奈变装”:当胃黏膜反复受损后,在修复过程中“拿错了修复材料”——胃细胞被类似肠道的细胞取代。

30岁前萎缩性胃炎较少见,大于40岁后萎缩性胃炎及肠化发生率升高,其中超过50岁的人群中,50%以上存在不同程度的萎缩或肠化。这在一定程度上是胃黏膜的“自然老化”现象,就像皮肤会长皱纹,胃黏膜也会随年龄增长而退化。

这类“癌前病变”,癌变的风险多高?

“癌前病变”这个词让很多人寝食难安。一般人群中,全球慢性萎缩性胃炎患病率为33%(很常见!),萎缩性胃炎和肠化生发生癌变的概率很低!,但异型增生癌变率明显升高。有研究发现,20年随访,萎缩性胃炎癌变率2%(0.1%/年);肠化生癌变率2.6%(0.13%/年);异型增生癌变率11.1%(0.56%/年)。换算一下:约每700个肠化患者中,每年只有1人可能癌变——比交通事故发生率还低。

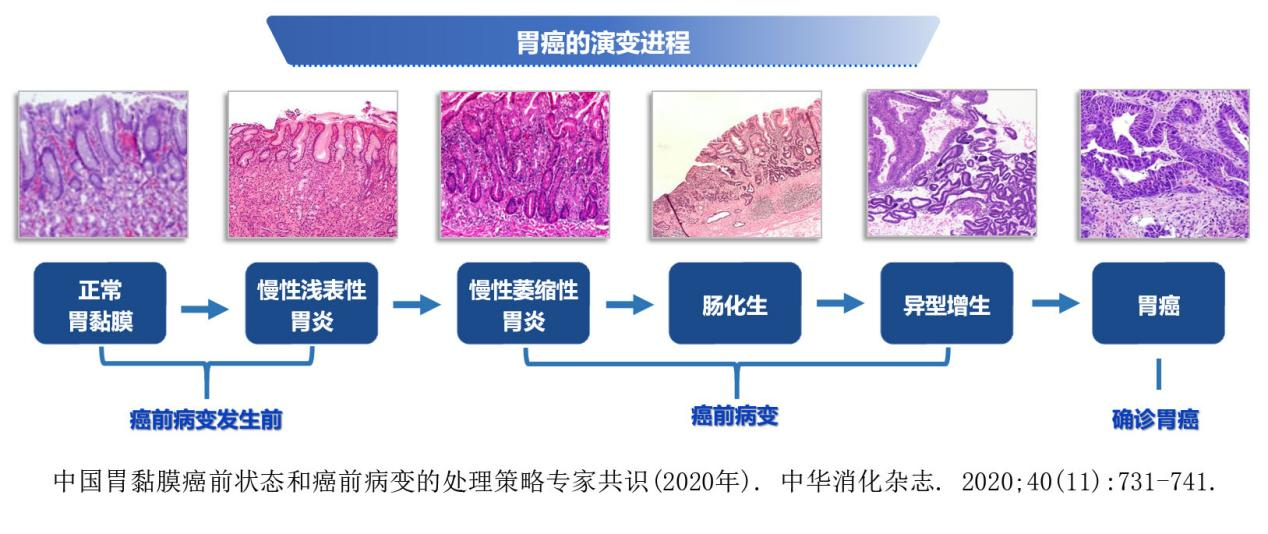

萎缩/肠化到胃癌,需要经过哪几个阶段?

从肠化到胃癌,通常需要10-20年甚至更久,中间还隔着“异型增生”这一重要环节。单纯萎缩或轻度肠化极少直接癌变。因此,发现萎缩性胃炎、肠化生,它是您的胃在发出警示,不必恐慌,但需重视及防治。

如何科学防治?

1. 擒贼先擒王:根除幽门螺杆菌(Hp)

Hp是胃黏膜的“头号破坏者”:几乎100%的Hp感染者存在活动性胃炎。在中国大陆,幽门螺杆菌总患病率为40-50%,Hp感染者癌变风险增加2-5倍,根除治疗可降低胃癌风险约39%,同时显著减轻甚至消除胃黏膜炎症;有效阻止或延缓萎缩和肠化生的进一步恶化;部分轻中度萎缩/肠化生在根除Hp后甚至可能出现一定程度的逆转(尤其是年轻患者、病变较轻者)。

行动方案:1)检测: 只要诊断了慢性萎缩性胃炎或肠化生,强烈建议进行Hp检测(常用方法:13C/14C呼气试验(最准确)、胃镜活检快速尿素酶试验或病理检测、粪便抗原等)。2)治疗: 一旦确认感染,在医生指导下进行规范根除治疗。主流方案是铋剂四联疗法:1种质子泵抑制剂(PPI)+1种铋剂+2种抗生素,疗程10~14天(常用14天)。3)复查: 治疗结束至少4周后,务必进行复查(通常用呼气试验)确认Hp是否被成功根除。

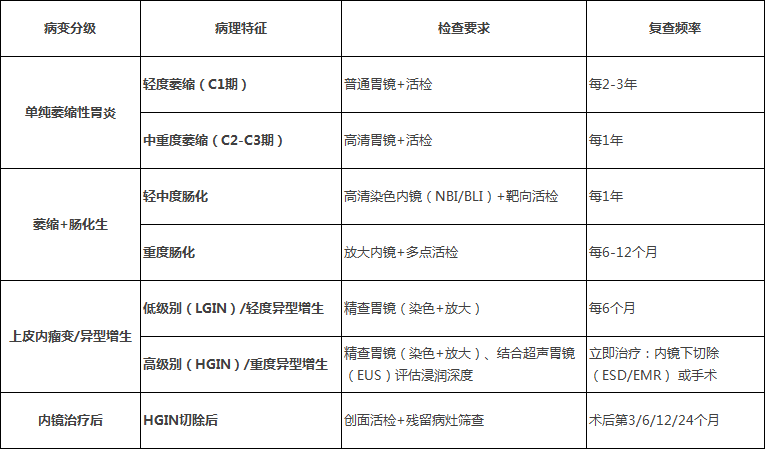

2. 精准监控的“交通哨卡”:定期胃镜复查的核心目标是及时发现并干预癌前病变(如上皮内瘤变),阻断癌变路径。

3. 生活护胃:给黏膜“休养生息”的机会:

饮食三忌:忌高盐腌制品(咸鱼、腊肉、酱菜);忌烟酒刺激(酒精直接损伤黏膜,烟雾含致癌物);忌烫食暴食(温度≤40℃,七分饱为宜)

营养三补:新鲜果蔬(维生素C、叶酸修复黏膜);优质蛋白(鱼类、豆制品促进细胞再生);含硒食物(巴西坚果、海鲜增强抗氧化)

4. 情绪调节:长期焦虑紧张会通过“脑-肠轴”加重胃部症状,保持心情平和与规律作息同样关键。

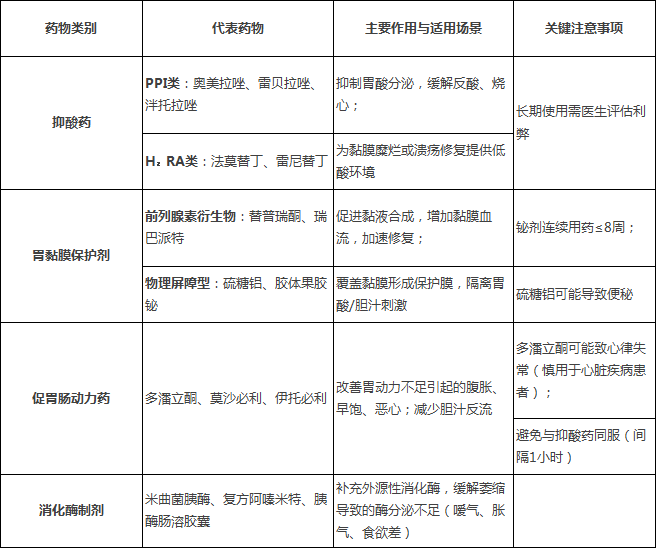

5. 药物干预:中西医协同,药物主要用于缓解症状。

中医辨证调理:部分研究表明,摩罗丹、胃复春等中成药可能可以减轻炎症、修复黏膜、延缓萎缩进展,逆转轻度肠化,需在医生指导下决策用药。

当您再次看到胃镜报告上的“萎缩性胃炎”或“肠上皮化生”时,请记住:这不是胃癌判决书,而是胃发出的求救信号!定期复查胃镜、科学防治,胃癌我们永不相见。