"息"事宁人?肠镜发现息肉,该不该切?

您是否一听肠镜就心生畏惧?而肠镜检查后发现息肉,到底该怎么办?您是否也有上述疑惑?

肠镜:洞察肠道的“火眼金睛”

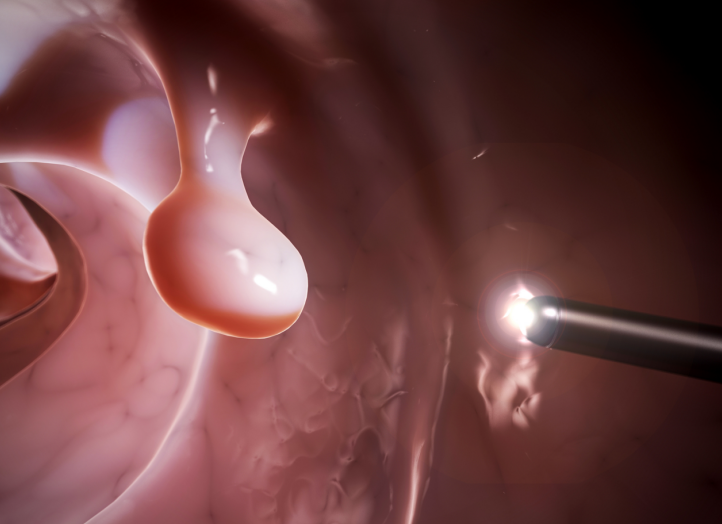

肠镜是一种细长且可灵活弯曲的医学检查设备,直径约1厘米。它就像医生的“眼睛”,通过肛门这一自然通道,能深入直肠,直达大肠末端,为医生呈现肠道内部的清晰画面。肠镜检查作为诊断大肠内部病变的重要手段,在发现肠道炎症、溃疡、息肉甚至恶性肿瘤等方面发挥着不可替代的作用。

在肠镜检查过程中,可能会因充气、牵拉等操作给患者带来一定程度的不适。不过,随着医疗技术的不断进步和医生操作经验的日益丰富,大多数患者都能在医生的引导下顺利完成检查。而且,无痛肠镜技术的广泛应用,极大地减轻了患者的痛苦和恐惧,让检查过程更加舒适、人性化。

息肉:肠道里的“潜在威胁”

息肉是肠道黏膜细胞异常增生形成的赘生物,形态和大小差异很大,小的如米粒,大的可达数厘米。虽然大多数息肉是良性的,但它们就像肠道里的“定时炸弹”,在长期炎症刺激、遗传因素或不良生活习惯的影响下,部分息肉有可能逐渐恶变,发展为恶性肿瘤。因此,及时发现并处理息肉,对于预防肠道恶性肿瘤、维护患者健康至关重要,而肠镜正是发现这些“隐形威胁”的关键工具。

肠息肉的成因

1、炎症刺激

肠道黏膜长期受到炎症的刺激,会导致上皮细胞异常增生,进而形成肠息肉。常见的炎症性肠病,如溃疡性结肠炎、克罗恩病等,容易反复发作,使肠黏膜持续受损,增加息肉的发生几率。

2、不良生活习惯

不良的生活习惯和排便习惯也可能诱发肠息肉。例如,大便中粗渣过多,会对肠道黏膜造成机械性损伤,长期如此就可能引发息肉。此外,肠息肉的发病率会随着年龄的增长而上升,临床上老年人患肠息肉的情况更为常见。

3、遗传因素

遗传因素在肠息肉的发生中也起着重要作用。如果家庭中有肠息肉患者,其他成员患肠息肉的风险也会增加,且常表现为家庭聚集性发病。

4、其他癌症病史

患有乳腺癌、胃癌、膀胱癌等其他癌症的患者,结肠息肉的发生率也会相对较高。这可能与身体的整体免疫状态和基因易感性有关。

肠息肉的类型

肠息肉可出现在结直肠的任何部位,从病理解剖角度可分为以下几种类型:

1、腺瘤性息肉

这是最常见的肠息肉类型,可单个或多个出现,大小从数毫米到数厘米不等,有蒂或无蒂,多见于乙状结肠及直肠。腺瘤性息肉具有一定的恶变风险,需要密切关注。

2、炎性息肉

炎性息肉是肠粘膜在长期炎症刺激下增生的结果,通常伴有原发炎性疾病的相关表现,如溃疡性结肠炎、肠阿米巴病、血吸虫病、肠结核、克罗恩病等。这类息肉的恶变风险相对较低,但也需要积极治疗原发疾病。

3、错构瘤型息肉

这种息肉多发生在10岁以下儿童,其发病机制和临床表现与其他类型的息肉有所不同。

4、其他类型

如黏膜肥厚增生形成的增生性息肉等,这些息肉的恶变风险和临床特点也各有差异。

发现息肉,切还是不切?

1、一看息肉大小

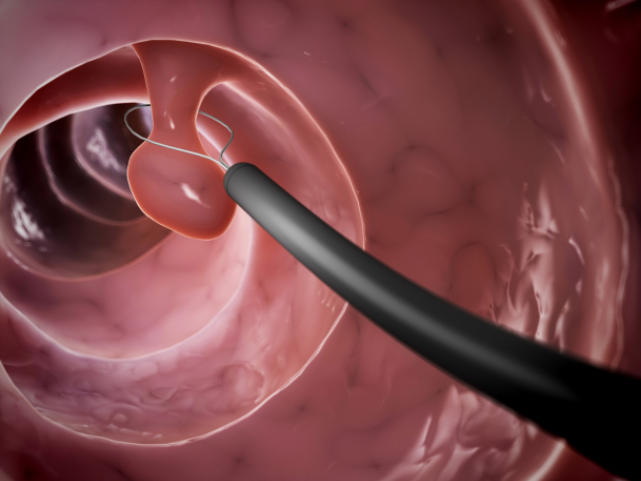

5毫米以下:这类息肉体积较小,恶变风险相对较低。医生通常可以在肠镜下直接用活检钳进行切除,或使用冷圈套器切除,操作简单快捷,患者恢复也较快。

6毫米-9毫米之间:可使用圈套器切除尤其是冷圈套器切除术,对于难以切除的病变可能需要采用更为复杂的内镜下黏膜切除术(EMR)。

1厘米-2厘米之间:由于体积较大,切除难度增加,可能需要采用内镜下黏膜切除术(EMR),以确保切除彻底,减少并发症的发生。

2厘米以上:大息肉的恶变风险更高,且切除难度较大,通常需要住院进行更为复杂的手术,如内镜黏膜下剥离术(ESD)。

2、二看息肉类型

不同类型的息肉处理方式也有所不同。例如,炎性息肉可能是由于肠道炎症引起的,恶变风险较低,可以先进行抗炎治疗,观察息肉的变化情况,再决定是否切除。而腺瘤性息肉恶变风险较高,一旦发现,通常需要尽快切除。

3、三看患者情况

患者的年龄、身体状况和基础疾病等也是决定息肉处理方式的重要因素。对于年老体弱、合并多种基础疾病的患者,切除息肉的风险可能会增加,因此需要更加谨慎地评估切除的必要性和风险。医生会综合考虑患者的整体情况,制定个性化的治疗方案。

预防结肠息肉,从生活细节入手

预防总是优于治疗,我们可以通过调整生活方式和饮食习惯来降低结肠息肉的发生风险。

1、保持良好生活习惯

规律作息、避免熬夜是维护肠道健康的基础。充足的睡眠有助于身体的新陈代谢和免疫系统的正常运作,对肠道健康至关重要。

2、调整饮食结构

饮食与肠道健康密切相关。多吃富含纤维的食物,如蔬菜、水果、全谷类等,可以促进肠道蠕动,减少有害物质在肠道内的停留时间,从而降低息肉的发生风险。同时,要减少高脂肪、高热量、高糖分的食物摄入,这些食物不仅会增加肥胖和超重的风险,还会影响肠道健康。

3、保证钙摄取

钙离子在肠道内具有保护作用,建议每天摄入足够的钙质食物,如牛奶、豆制品、海产品等。钙可以与肠道内的胆汁酸结合,减少胆汁酸对肠道黏膜的刺激,降低息肉的发生几率。

4、增加运动锻炼

适量的运动锻炼可以促进身体的新陈代谢和血液循环,有助于维持肠道的正常功能。可以选择适合自己的运动方式,如散步、慢跑、游泳等,每周坚持运动一定时间。

5、定期体检

通过肠镜检查等医学检查手段,可以及早发现肠道内的异常情况,及时处理,避免病情恶化。建议根据个人的年龄、家族病史和身体状况,定期进行肠镜检查。一般来说,40岁以上的人群应考虑进行首次肠镜检查,之后根据检查结果和医生的建议确定复查时间。

6、保持良好心态

长期的精神压力和负面情绪会影响肠道的正常功能,增加息肉的发生风险。因此,要学会调节情绪,保持乐观积极的心态。可以通过冥想、瑜伽、听音乐等方式缓解压力,放松身心。

为了方便大家记住预防结肠息肉的要点,这里有一个顺口溜:

规律作息不熬夜,肠镜体检不能少;

戒烟限酒护肠道,生活品质步步高;

多吃蔬果少油腻,营养均衡身体好;

钙质食物要常吃,骨骼肠道都健康;

心态平和情绪稳,幸福生活乐逍遥。

希望大家能从生活细节做起,守护肠道健康,远离结肠息肉的困扰。让我们一起行动起来,为自己的健康负责!

参考文献:

[1] LEE JK, JENSEN CD, LEVIN TR, et al. Long-term risk of colorectal cancer and related deaths after a colonoscopy with normal findings[J]. JAMA Intern Med, 2019, 179(2): 153-160.