急性缺血性脑卒中取栓治疗:开启生命新通道

急性缺血性脑卒中(即脑梗死)是脑血管疾病中最常见的类型,具有起病急、致残率高、死亡率高的特点。[1]如果得不到及时有效的救治,患者可能会失去生命或留有残疾,给家庭会社会造成沉重的负担。随着医疗水平的发展,取栓治疗已成为对抗急性缺血性脑卒中的一把利剑,为患者带来了新的希望。

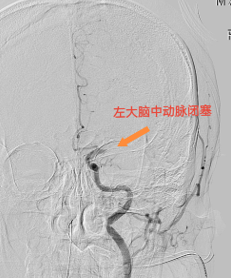

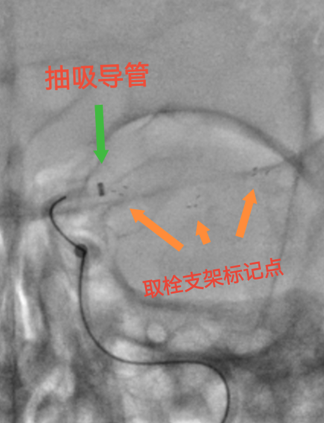

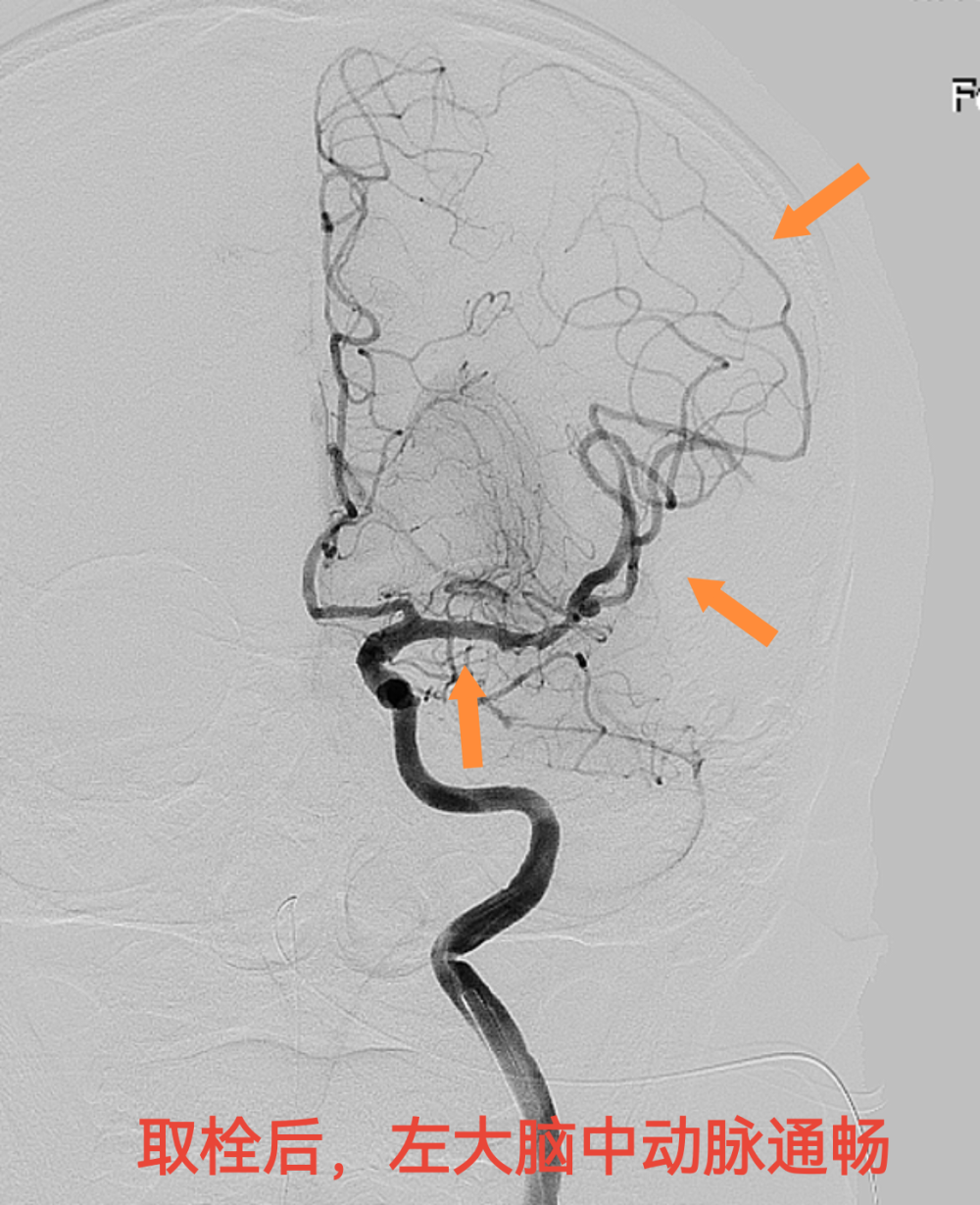

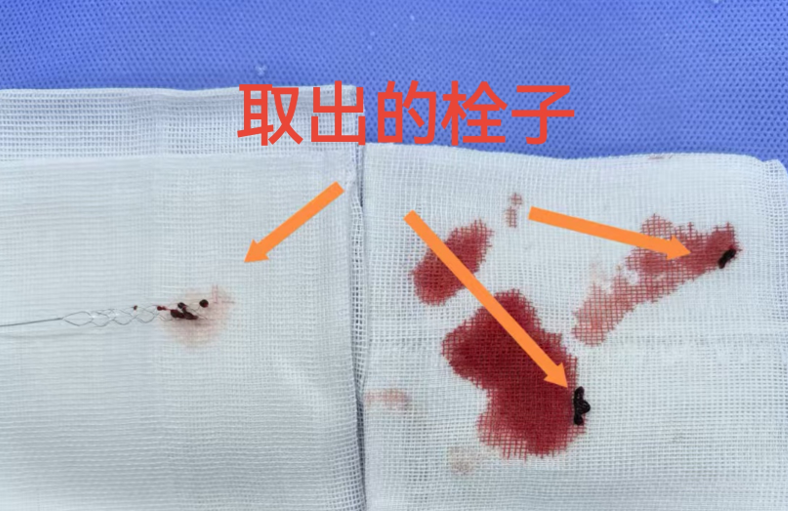

一位72岁的老大爷,早餐时突然出现言语不清、右侧肢体活动不灵。急被家属送至医院。医院急诊开通绿色通道,行头CT检查排除脑出血后送至导管室行脑血管造影,确诊为左侧大脑中动脉闭塞。行介入取栓治疗,迅速取出血栓,开通闭塞血管。次日患者右侧肢体肌力及语言功能恢复正常,很快回归了正常生活。

急性缺血性脑卒中不仅威胁生命,还会导致严重残疾,影响患者及家庭的长期生活质量。早期识别(如FAST评估法)、及时就医、规范治疗及二级预防是降低危害的关键。

一、急性缺血性脑卒中的危害与现状

急性缺血性脑卒中是由于脑部血管突然堵塞,导致脑部血液供应中断,进而引起脑组织缺血、缺氧、坏死的一组疾病。这种疾病具有极高的致残率和致死率。据统计,在全球范围内,每年有大量的患者遭受急性缺血性脑卒中的侵袭,许多患者在发病后遗留严重的残疾,如肢体瘫痪、言语障碍、认知功能下降等,给患者本人及其家庭带来了沉重的负担。

从发病机制来看,动脉粥样硬化是导致血管堵塞的常见原因之一。血管壁上的斑块破裂,形成血栓,堵塞了脑部血管。心源性栓子脱落,如房颤患者心房内形成的血栓脱落,也会随着血流进入脑部血管,引发急性缺血性脑卒中。

二、取栓治疗的原理与优势

取栓治疗的核心原理在于及时恢复脑部血管的通畅,挽救濒临死亡的脑组织。具体而言,通过介入手段,医生将特制的取栓装置送入堵塞的血管内,将血栓直接取出。这种治疗方法相较于传统的药物治疗具有显著的优势。

取栓治疗能够快速开通血管。在时间就是大脑的急性缺血性脑卒中治疗中,快速恢复血流是至关重要的。药物溶栓虽然能够溶解部分血栓,但对于一些较大的血栓,溶栓效果往往有限,而取栓治疗可以直接去除血栓,在短时间内实现血管再通。

取栓治疗的有效性更高。大量的临床研究表明,对于符合条件的急性缺血性脑卒中患者,取栓治疗能够显著提高患者的良好预后率。[2]也就是说,患者在接受取栓治疗后,更有可能恢复正常的生活功能,减少残疾的发生。

取栓治疗的安全性在不断提高。随着技术的发展和经验的积累,取栓过程中的并发症发生率逐渐降低。虽然仍然存在一定的风险,如血管再通后的再灌注损伤等,但现代医学已经有了一系列的应对措施。

三、取栓治疗的适应证与禁忌证[3]

(一)适应证

1. 时间窗内的患者。一般来说,前循环急性缺血性脑卒中患者在发病后的6 - 8小时内,部分患者在经过严格评估后,时间窗可适当延长至24小时。后循环急性缺血性脑卒中患者的时间窗相对更宽一些。这是因为在这个时间范围内,脑组织虽然处于缺血状态,但还没有完全坏死,取栓治疗有可能挽救这部分脑组织。

2. 影像学检查显示存在大血管闭塞。例如,通过头颅CT血管造影(CTA)、磁共振血管造影(MRA)或数字减影血管造影(DSA)等检查发现颈内动脉、大脑中动脉等主要血管闭塞的患者,是取栓治疗的合适人选。

3. 患者的神经功能缺损症状与血管闭塞部位相符。例如,大脑中动脉闭塞可能导致对侧肢体偏瘫、言语障碍等典型症状,如果患者出现这些症状且符合其他条件,就可以考虑取栓治疗。

(二)禁忌证

1. 存在严重的凝血功能障碍。如果患者的凝血因子缺乏或者正在服用抗凝药物且无法纠正凝血功能,进行取栓治疗可能会导致难以控制的出血风险。

2. 患者生命体征极不稳定。如严重的心肺功能衰竭、休克等情况下,患者无法耐受取栓手术。

3. 存在颅内出血或者其他严重的颅内病变。如颅内肿瘤、颅内感染等情况,取栓治疗可能会加重病情或者引发其他严重并发症。

四、取栓治疗的过程

(一)术前评估

1. 神经功能评估。医生会使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)对患者的神经功能缺损程度进行量化评估。这有助于判断患者的病情严重程度,同时也为术后的疗效评估提供了对比依据。

2. 影像学评估。除了确定血管闭塞情况的血管造影检查外,还需要进行头颅CT检查,以排除颅内出血等禁忌证。头颅CT灌注成像(CTP)或磁共振灌注成像(PWI)等检查可以帮助医生了解脑组织的血流灌注情况,更精确地确定缺血半暗带,即处于缺血但尚未坏死的脑组织范围,这对于取栓治疗的决策至关重要。[4]

3. 患者全身状况评估。包括患者的心肺功能、肝肾功能、凝血功能等。确保患者能够耐受取栓手术。

(二)手术操作

1. 患者在局部麻醉或全身麻醉下,医生通过股动脉穿刺,将导管沿着血管送入到颅内血管闭塞部位附近。这一过程需要在X线透视的引导下进行,以确保导管的准确放置。

2. 将取栓装置通过导管送入血管内。目前常用的取栓装置有可回收支架取栓器和导管抽吸装置等。可回收支架取栓器能够嵌入血栓内部,然后将血栓一并带出血管;导管抽吸装置则是通过负压吸引的原理将血栓吸出。

3. 在取栓过程中,医生需要密切观察血管的再通情况以及患者的生命体征。如果一次取栓未能完全清除血栓,可以进行多次取栓操作,直到血管成功再通或者确定无法再通为止。

(三)术后管理

1. 血压管理。术后患者的血压控制非常关键。如果血压过高,可能会导致血管再通后的再灌注损伤,引起脑出血等并发症;如果血压过低,则可能影响脑部的血液供应。医生会根据患者的具体情况制定个性化的血压控制方案。

2. 抗凝与抗血小板治疗。为了防止血管再次形成血栓,患者在术后需要接受抗凝或抗血小板治疗。但治疗的时机和剂量需要谨慎把握,既要防止血栓复发,又要避免出血风险。

3. 神经功能康复。尽管取栓治疗可以快速开通血管,但患者的神经功能恢复仍然需要一个过程。早期的康复治疗对于提高患者的预后非常重要。包括物理治疗、言语治疗、认知康复等多种康复手段,可以帮助患者最大限度地恢复神经功能。[5]

五、取栓治疗的挑战与展望

(一)挑战

1. 时间窗的限制。虽然随着研究的深入,部分患者的时间窗有所延长,但仍然有很多患者因为错过时间窗而无法接受取栓治疗。如何进一步拓宽时间窗,让更多的患者受益,是目前面临的一个重要挑战。

2. 再灌注损伤。血管再通后,血液重新流入缺血脑组织,可能会引发再灌注损伤,导致脑水肿、脑出血等严重并发症。如何有效预防和治疗再灌注损伤,是提高取栓治疗安全性和有效性的关键。

3. 基层医疗的普及。取栓治疗是一种较为复杂的介入治疗技术,目前主要在大型医疗机构开展。如何将这项技术推广到基层医疗单位,提高基层医生的诊断和治疗能力,让更多的患者在基层就能得到及时的诊断和治疗,是亟待解决的问题。

(二)展望

1. 新型取栓装置和技术的研发。随着科技的不断发展,未来有望出现更加高效、安全的取栓装置和技术。例如,能够更精准地定位和清除血栓的智能取栓装置,以及能够减少再灌注损伤的新型血管保护技术。

2. 多学科协作的加强。急性缺血性脑卒中的取栓治疗需要神经内科、神经外科、介入科、影像科等多学科的协作。未来,通过建立更加完善的多学科协作模式,能够提高取栓治疗的整体水平。

3. 远程医疗和移动卒中单元的发展。借助远程医疗技术,可以实现专家对基层医疗机构的实时指导,提高基层的诊断和治疗能力。移动卒中单元则可以将诊断和治疗设备带到患者身边,缩短患者的治疗时间,有望突破时间窗的限制。

急性缺血性脑卒中取栓治疗是现代医学的一项伟大成就,虽然目前仍然面临着诸多挑战,但随着技术的不断进步和多学科协作的加强,相信在未来能够为更多的患者带来福音,使更多的患者能够重新回归正常的生活。

参考文献:

[1]王陇德,吉训明,康德智,等.《中国卒中中心报告2020》概要[J].中国脑血管病杂志,2021,18(11):737-743.

[2]Hajdu SD,Kaesmacher J,Michel PP,et al. Association of time of day when endovascular therapy for stroke starts and functional outcome[J]. Neurology,2021,10(2):12-16.

[3]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组.中国急性缺血性卒中早期血管内介入诊疗指南2022[J].中华神经科杂志,2022,55(6):565-580.DOI:10.3760/cma.j.cnl13694-20220225-00137.

[4] CAMPBELL B C V,LANSBERG M G,BRODERICK J P,et al. Acute Stroke Imaging Research Roadmap IV:Imaging Selectionand Outcomes in Acute Stroke Clinical Trials and Practice[J].Stroke,2021,52(8):2723-2733.DOI:10.1161/STROKEAHA.121.035132.

[5]中共中央 国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》[EB/OL].(2016-10-25)[2024-05-11].